王立新(章静绘)

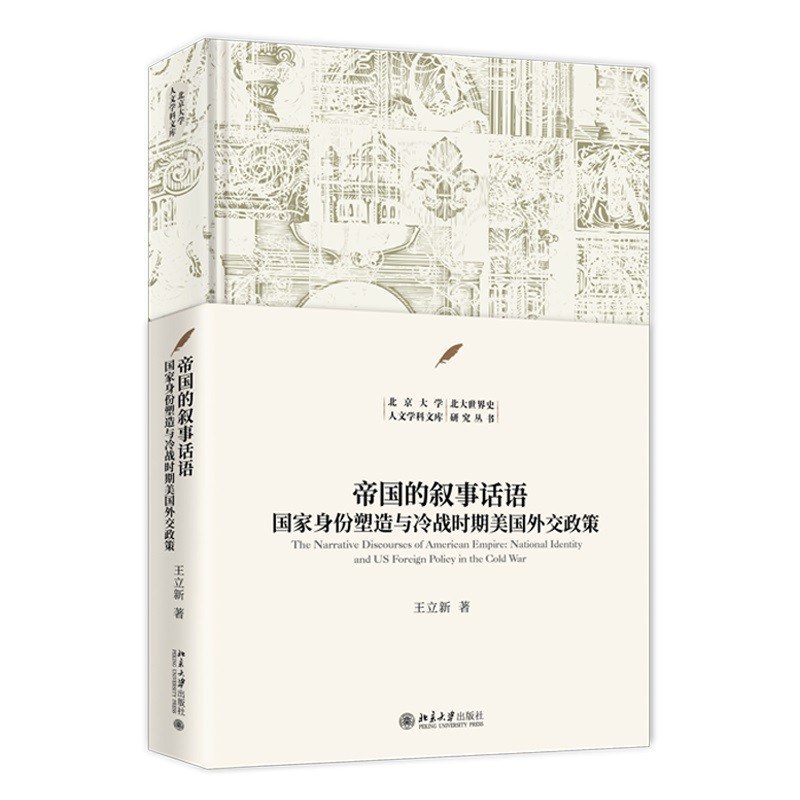

北京大学历史系王立新教授的新著《帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策》于近期由北京大学出版社出版。这是继《踌躇的霸权:美国崛起后的身份困惑与秩序追求》之后,王立新教授在“国家身份”这一课题上所做的更加全面和深入的讨论。

国家身份是想象的自我,通常涉及三个核心问题,即“我们是谁”“我们与其他国家有什么不同”“我们在国际社会中应该扮演什么角色”。这种想象的自我是社会与文化建构的产物,并非一成不变。所以,我们会看到在不同历史时期美国的国家身份不断经历着重塑,同时影响着美国的外交政策。如今,国际形势风云剧变,在大众传媒和社交媒体日益走向台前的当下,回顾历史,探明政治和知识精英如何通过话语塑造一个国家的自我认知和对外政策,亦具现实意义。

《帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策》

您在上一部专著《踌躇的霸权:美国崛起后的身份困惑与秩序追求》中讨论了一战到二战期间美国国际角色认知的变化——从“自由的灯塔”到“世界领袖”,以及与这一认知相伴随的美国外交政策的变化。您的新著《帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策》,就研究主题而言,我认为在一定程度上是上一部专著的续作,在研究时段上着重冷战时期。但新著中仍安排了两章作为“上编”回顾了冷战前美国人国家身份观念的演变。我注意到,相较于《踌躇的霸权》中的相关论述,新著“上编”的回顾更多了一重对“西方”的讨论,即美国如何看待自己和欧洲的关系。您是出于什么样的考虑做这一番历史回顾的?

王立新:《帝国的叙事话语》在某些方面确实是《踌躇的霸权》的续篇。《踌躇的霸权》讨论了两个主题:一是美国崛起后如何思考其国家身份和国际角色;二是崛起后的美国如何按照美国的利益和价值观重构国际秩序。《帝国的叙事话语》延续了其中的第一个主题,但阐述得更全面、更深入,用了两章的篇幅考察了美国国家身份意识的演变过程,特别是两次世界大战带来的美国人自我认识的革命性变化。《踌躇的霸权》在讨论美国国家身份和自我认知时关注的是两次世界大战之间美国身份意识的困惑和分裂如何导致这一时期美国外交政策的摇摆和“失焦”,而《帝国的叙事话语》主要讨论的是二战结束后美国在国家身份和国际角色问题上的清晰和共识如何为整个冷战时期美国的外交政策提供了明确的方向和连贯一致的战略。新著之所以特别注重对“西方”的讨论,是因为美国对“西方”的起源地——西欧——态度的变化以及美国加入“西方”的过程在美国国家身份演进过程中具有决定性的枢纽地位。正是在抛弃强调欧美对立的例外主义文明观和把欧洲视为安全威胁的大陆主义地缘政治观并认识到自己与西欧诸国同属“西方文明”和“大西洋共同体”之后,美国才在在二战结束时摆脱了二十世纪二三十年代的迷茫和失落,从而确定了新的国家身份和国际角色,并在此基础上制定了清晰连贯的冷战大战略。

“国家身份”为什么重要?您作为外交史学者,为什么如此关注美国的国家身份的问题,而不是美国具体的外交政策制定过程?

王立新:我对国家身份塑造与美国外交政策问题的思考大约始于2000年。当时我在美国伊利诺伊大学访学,在图书馆阅读到刚刚出版的论文集《美国外交政策的国内根源》(Eugene R.Wittkopf and James M.McCormick,eds.,The Domestic Sources of American Foreign Policy,Rowman&Littlefield Publishers Inc.,1999),其中收录了塞缪尔·亨廷顿的一篇文章《美国国家利益的逐渐丧失》(The Erosion of American National Interest)。塞缪尔·亨廷顿在文章中说:“国家利益来源于国家身份,我们必须先知道我们是谁,然后才能知道我们的利益是什么。”我当时深为这句话所打动。当时我刚入职北大不久,开始以新的身份和职业标准来要求自己,这一经历加深了我对亨廷顿这句话的理解,认识到无论个人还是国家,身份的变化会带来目标追求和行为规范的变化。受亨廷顿观点的启发,我撰写了《美国国家认同的形成及其对美国外交政策的影响》一文,发表在《历史研究》2003年第4期。后来又接触到建构主义国际关系理论,特别是亚历山大·温特的著作《国际政治的社会理论》(该书英文版于1999年出版,中译本于2005年由北京大学出版社出版)。温特特别强调身份/认同对一个国家外交行为的塑造,与我此前一直关注的美国外交政策中的意识形态问题相契合,也使我对身份意识如何影响美国外交政策的思考有了理论的支撑。2013年我完成《踌躇的霸权》一书的写作后,开始考虑下一步的研究计划,于同年以“独立以来美国的身份意识与外交政策”为题申请国家社科基金重点项目,获得立项,这本书就是这一项目的最终成果。我从研究生阶段开始,就一直致力于从文化的视角研究美国对外关系史,意识形态和国家身份是我使用的两个核心概念,并用这些概念来理解美国外交政策的形成过程,试图在传统的外交史研究之外寻找一条新的路径,关注美国外交政策和国际行为的思想与文化根基,从而理解美国外交的特点。

您在书中指出,“西方文明”叙事以及“大西洋共同体”地缘政治观念在冷战初期已形成了构建(北)大西洋同盟的前提和基础。回到这一历史过程中,您提到李普曼首次提出“大西洋共同体”是在1917年,施本格勒在《西方的没落》一书中将西欧-美国文化视为“西方文化”是在1918年,“西方文明”课程在美国大学的广泛开设则是在一战之后。这些叙事从发明到最终成为美国国家叙事的一部分,其关键的节点有哪些?

王立新:美国加入一战、二战的爆发、大西洋宪章的签署、珍珠港事件后英美同盟的形成都是重要的节点。美国加入一战后,德国成为英美共同敌人,这凸显了美国与英法等西欧国家在利益上的一致性。不仅如此,美国政府还必须向公众解释美国为什么要放弃建国以来一直恪守的不卷入欧洲事务的孤立主义传统而加入欧洲的战争,这就需要告诉民众美国与英法之间是在为共同的事业和共同的目标而战,那就是摧毁普鲁士的独裁体制,“让民主在世界上享有安全”。为此,威尔逊总统在解释参战原因、战时宣传机构公共信息委员会在解释美国战争目标时都强调美国与英法在制度、文化和价值观上的同源性和一致性,而非差异性和对立(十九世纪美国强调的恰恰是美国与欧洲的差异和对立)。美国的精英大学也纷纷开设讲授美欧同源的西方文明课程,强调美国是源于古希腊的西方文明的重要分支和最新代表,西方文明叙事开始在美国社会流行开来。在两次世界大战之间,由于对一战结果的幻灭感,孤立主义得势,不卷入欧洲事务重新成为美国社会的共识。而二战的爆发再一次让美国人意识到,美国与英法在利益、制度和价值观上是一体的。《大西洋宪章》实际上是对这一认识的集中表达,英美首脑共同签署的这一宪章的文本展示的是西方文明的核心价值,以“大西洋”命名该文件则象征着大西洋不再是隔绝欧美的天堑和维护美国安全的屏障,而是联结欧美的纽带和西方文明的内海,并暗示了大西洋共同体的存在。也就是说,美国的民主党精英实际上在珍珠港事件前就已经接受了西方文明叙事和大西洋共同体的地缘政治观念,但共和党及其所代表的中西部民众仍然反感这一点。随着珍珠港事件后美国被迫参战,英美结成军事同盟关系,不仅并肩作战而且成立联合指挥机构,共和党精英终于认识到美国与英国以及西欧诸国实际上是休戚相关的命运共同体,并接受了新的国家身份叙事。到战争结束的时候,两党和朝野最终都接受了新的国家叙事。至此,美国国家身份的重塑得以完成。

第三章谈及马歇尔计划时,有这样一段:“美国决策者和社会人士的这些演讲和证词实际上回答了美国民众的疑问:美国为什么要关心欧洲的命运?特别是美国联邦政府为什么要以纳税人的钱无偿援助欧洲?他们在纯粹的地缘政治算计和人道主义情感之外提出了足以说服美国人的理由:援助欧洲是为了保卫西方文明的根基,也就是捍卫美国自身的文化传统和生活方式。”我想问这里的“美国人”是指谁,是普通民众吗?“西方”这一共同体是冷战初期才形成的,那么“保卫西方文明”如何成为一个令人信服的理由?

王立新:这里的“美国人”指的是普通民众。援助欧洲是以国会通过援助法案提供拨款的方式来实施的,特别是国会众议院掌握着“钱袋”,即拨款的权力,而众议员与普通选民的联系非常紧密,在决定是否投票支持援欧法案时必须考虑自己所在选区选民的态度,没有普通选民的支持,国会的援欧法案就难以通过。西方文明叙事和大西洋共同体的地缘政治想象就发挥了说服和动员民众支持美国援助欧洲和保卫欧洲安全的作用。根据这些叙事,美国纳税人出资援助欧洲是为了自己,而不是去当“冤大头”。保卫西方文明就是保卫美国自身的文化传统、生活方式和价值观;保卫大西洋共同体免遭威胁实际上就是在保卫美国自己的国家安全。显然,没有西方文明叙事和大西洋共同体的想象,作为政治与安全共同体的当代意义上的“西方”是不可能形成的。

面对强大的来自东方世界的苏联,作为“西方”世界的领袖,美国如何看待和处理“西方”世界内部的差异和分歧?

王立新:西方文明叙事和大西洋共同体的地缘政治想象把美国和西欧联结在一起,美欧结成了安全和军事同盟,这当然这并不意味着美国和西欧国家之间没有矛盾。事实上,冷战期间美国与西欧国家,特别是与法国,在朝鲜战争、越南战争、西欧的集体防务、核战略等问题上都有矛盾。但是,在美国决策者和民众看来,这是“西方大家庭”内部的争吵,双方在共同遏制苏联以及美国加入欧洲的均势体系、承担保护西欧盟友的责任等根本问题上并无分歧。为了大西洋同盟的团结,美国对“西方”内部的分歧乃至一些国家(法国)的自主倾向给予了一定程度的“容忍”,甚至做出了一些让步,这与美国国内包容“异见”以及通过协商达成妥协的政治文化有一定的关系。美国在整个冷战时期较为妥善地处理了同盟内部的分歧与矛盾,大西洋同盟在冷战结束后延续下来,直至今天。

美国在冷战时期频繁干涉地区冲突和他国内政,在地缘政治、经济、意识形态目标之外,您特别指出了一个维度,即维护美国作为“自由世界”领袖的信誉,而信誉则是指对敌人威慑的可信性和对盟友承诺的可靠性。那么,可否举例谈谈美国是如何对盟友许下承诺的?

王立新:美国在国际事务中做出的承诺有一般性承诺和特定性承诺两类。一般性承诺是指美国领导人在公开讲话中提出的美国在国际事务中承担的普遍责任和义务。例如,杜鲁门总统1947年3月12日在国会的演讲中提出“无论通过直接还是间接侵略将极权主义政权强加给自由国家的人民都会瓦解国际和平的基础,从而破坏了美国的安全”,美国的政策是“支持自由国家的人民抵抗武装的少数和外来势力奴役他们的企图”,这就属于普遍性或一般性的承诺。联合国安理会常任理事国承担着维护国际和平与安全的特殊责任,美国国会批准联合国宪章实际上就等于承担起维护国际和平与安全的责任,这也属于一般性承诺,美国干预朝鲜战争的决定实际上就是根据这一承诺做出的。而通过双边和多边条约形式承担的义务,特别是给予盟友的安全承诺,就属于特定性承诺。战后初期,美国通过签署《北大西洋公约》和《东南亚集体防务条约》承担了保护欧洲盟友和东南亚一些国家和地区安全(包括南越)的责任;通过《美日安保条约》《美韩共同防御条约》《美台共同防御条约》(1979年1月1日中美建交后该约终止)做出了“保卫”日本、韩国和台湾当局的特定承诺。与当前特朗普政府的出尔反尔不同,冷战时期的美国历届政府特别重视对承诺的履行,即使为此付出巨大代价也在所不惜,他们相信,是否恪守对盟友的承诺涉及美国的领导地位和美国一手建立的国际秩序的稳定。例如,肯尼迪政府的国务卿迪安·腊斯克(Dean Rusk)和国防部长罗伯特·麦克纳马拉(Robert McNamara)在1961年11月向肯尼迪提交的绝密备忘录中指出:“美国作为东南亚条约组织的成员,对南越负有(保护的)义务。此外,在1954年日内瓦会议闭幕会上发表的正式声明中,美国代表曾宣布美国‘将把任何新的侵略视为对国际和平与安全的严重威胁并为美国严重关切之事’”。因此,美国除了“保卫”南越政权外别无选择。国务卿腊斯克1965年8月在回答哥伦比亚广播公司记者提问时也称,“我们对越南承担了非常明确的义务”,“如果我们的盟友,特别是如果我们的对手发现美国的义务一文不值,那么世界将面临我们做梦也想不到的那种危险”。

您认为,二十世纪六七十年代美国社会的信心危机是其冷战时期过度干预外部世界的结果吗?

王立新:二十世纪六七十年代美国社会的信心危机主要是三大事态造成的:一是水门丑闻,二是越战失败,三是经济滞胀。后两大事态都与美国过度干预外部世界有直接的关系。越战是美国过度干预的典型。美国在与美国国家安全并不直接相关的遥远的印度支那投入巨大,试图把自己的意志强加给越南人民,但世界上最强大的工业国家美国居然无法战胜南越丛林中的游击队,最后灰溜溜地撤出越南,这对美国人的信心是一个沉重的打击。更重要的是,美国对越南的干涉在美国社会被普遍认为是非正义的帝国主义行为,打破了美国人一直坚信的美国卷入海外战争乃是为了促进自由和民主的神话,让美国民众认识到美国与历史上的那些殖民帝国并无不同,从而产生强烈的道德幻灭感。而之所以出现经济滞胀一是越战的巨大支出对美国经济的拖累,二是美国对中东事务的干预特别是对以色列的偏袒激怒了阿拉伯国家,导致石油输出国组织决定提高石油价格并对美国实行石油禁运。水门事件虽然与美国过度的对外干预没有直接关联,但其发生在一定程度上是冷战时期总统权力膨胀和被滥用的结果,而正是美国频繁卷入海外战争为总统扩权和滥权提供了机会和借口。因此,从总体上看,正是美国过度扩张受挫及其对美国制度的破坏削弱了美国的实力,损害了美国的国际声望和国际地位,在七十年代导致美国全国性的信心危机。

本书引用了大量美国精英的话语,这些人是塑造国家身份、构建国家叙事话语的主要参与者,其中很多是这些精英面向大众的演讲词和文章等,应该如何看待和使用这类史料?

王立新:一个国家的自我认知和身份意识是由这个国家的精英塑造的,通过公开演讲和发表文章提出国家叙事是塑造国家身份的主要方式,因此精英的演讲词和媒体文章是本书使用的重要史料。读者可能会提出疑问,精英们的公开演讲与其内心的真实想法可能不是一回事,因此使用演讲词作为史料是否有局限性。其实公开演讲是否反映演讲者的真实想法(学者们通过研究认为,多数总统在公开演讲和内部讨论中所表达的想法基本上是一致的)并不重要,重要的是这些精英的演讲词和文章对国家历史、特性、价值观、命运和角色的阐述通过大众传媒和学校教育被广泛传播和接受,形塑了美国民众对这个国家的理解,从而成为美国国家身份意识的组成部分,因此就是研究美国国家身份塑造过程的一手史料。显然,身份塑造不可能通过秘密的方式进行,也不可能通过内部讨论来完成,而只能通过公开的方式借助于媒体和学校来实现。因此,本书所使用的史料与传统外交史著作所使用的史料有所不同,后者的主要史料无疑应该是美国政府的档案,而本书则大量使用演讲词和媒体文章。

什么是“国家叙事”?本书的主标题“帝国的叙事话语”是什么意思?为什么使用这一主标题?

王立新:国家叙事是指精英提出并被国民广泛接受的关于本国历史、文化传统、国家特性、未来命运以及与他者关系的系统阐述。国家叙事确定了国家在世界上的位置,为国家提供了从哪里来、目前在哪里以及可能往哪里去的方向感,并因此为政策和行动提供指南。提出国家叙事并使之被广泛接受是国家身份形成的前提,在一定意义上说,国家是“通过叙事建构的实体”。决策者并不能自由地、随心所欲地行动,而是在国家叙事所塑造的世界观和自我认知框架中制定政策。正如福柯所言,人是被历史建构的,人的自我认知是被话语塑造出来的。主导性的国家叙事以及在此基础上形成的国家身份意识塑造了国民的世界观和自我认知,继而影响了国家的外交政策,因此是一个国家对外行为的“原点”,只有厘清这一“原点”,才能理解美国外交政策最深层的动力。

本书考察了美国精英发明的关于美利坚文明特性、地理空间和国际角色的叙事及其在两次世界大战之间转变的过程。在二战结束时形成的新国家叙事不仅仅是媒体报道和教室里讲授的故事,更是成为一种权力话语,深刻影响了冷战时期美利坚帝国的外交政策。正是在这个意义上,我把它们称为“帝国的叙事话语”。

《帝国的叙事话语》关注的是冷战时期,那么冷战后美国的国家身份意识是否发生了变化?对当前美国外交政策是否有影响?

王立新:冷战结束后,多元文化主义在美国大行其道,西方文明叙事衰微。美国大学开设的与西方文明相关的课程大幅度减少,特别是西方古典学课程所受冲击最大。与此同时,对非西方文明的研究和教学受到重视,世界史和全球史课程取代西方文明史课程,以西方文明叙事中被压制的边缘群体为研究对象的学科门类大幅度增加(例如性别研究、后殖民研究、族裔研究等),对西方历史上的压迫、歧视和奴役等罪恶的揭露成为时尚。大西洋共同体的地缘政治想象也逐渐淡化,精英话语更加强调美国作为太平洋国家和全球性国家的特性。在这一背景下,有关西方文明和大西洋共同体的叙事在最好的情况下也不过被认为是过时的,在最坏的情况下甚至被认为是反动的。当前,批判种族理论、多元文化主义史学、“取消文化”和“觉醒运动”正在瓦解美国传统的国家历史叙事,美国历史不再是自由不断扩大、民主不断成长的历史而是白人歧视少数族裔、主流群体压迫边缘群体的历史。对美国历史的重新解释叠加特朗普上台以及近年来日益加剧的贫富分化、社会冲突和政治极化,对美国例外主义信念构成沉重打击。特朗普倡导的“美国优先”议程和“让美国再次伟大”(MAGA)运动公开质疑甚至意图放弃美国的世界领导角色。冷战时期具有高度共识、清晰明确的美国国家身份受到前所未有的挑战,美国社会出现两种区别巨大甚至相互对立的国家叙事,两种叙事对美国的历史传统和国家特性的阐释以及对未来愿景的展望截然不同,并激烈竞争,其结果是美国国家身份的分裂和混乱,美国人在“我们究竟是谁”这一问题上越来越迷茫,越来越难以达成共识。这是近年来美国对外政策剧烈摇摆和自由主义国际秩序摇摇欲坠的深层根源。

还没有评论,来说两句吧...